В настоящее время около 30-40% детей испытывают трудности при обучении в школе. Наиболее остро этот вопрос встает на начальных этапах школьного обучения...

Игры в педагогическом процессе

Тема игры в педагогическом процессе очень актуальна, игра – мощнейшая сфера «самостоятельности» человека: самовыражения, самоопределения.

Свое название педагогика получила от греческого слова "пайдагогос" (пайд — дитя, гогос — веду), которое означает детоводство или дитяведение.

Констатирующий этап педагогического эксперимента

-сила;

- скорость;

- направление.

Это все, что школьники уже знали о ветре из собственного опыта.

Данный прием помог активизировать знания, определить ключевые слова и понятия, необходимые для усвоения нового материала, помог расширить и систематизировать знания по изученному вопросу.

Далее учащиеся самостоятельно заполняли вторую колонку таблицы «Хочу знать» и писали в ней все, что им хотелось бы узнать о ветре. Были вписаны такие вопросы:

- как узнать скорость ветра?

- от чего она зависит?

- почему ветер меняет свое направление? и т. д.

Вписанные вопросы являлись планом урока. Данный методический прием позволил подвести учащихся к формулировке задач урока:

- выявить причины возникновения ветра;

- узнать от чего зависит сила , скорость и направление ветра;

- выяснить, как ведут наблюдения за ветром и обрабатывают полученные результаты.

Для определения понятия «ветер» был проведен опыт с зажженной свечей.

На стадии осмысления учащиеся сами формулировали определении «ветер» основываясь на увиденном опыте. Понятие формируется с выделением ключевого слова и его признаков и записывается в виде схемы. Данный прием позволил осознанно запомнить понятие.

Для выявления причин возникновения ветра школьники просматривали видеослайды и делали выводы:

- разная подстилающая поверхность (суша и море нагреваются по- разному);

- над сушей и морем разная температура;

- разное давление.

Перечисленные причины рассматривались графически и ставились в логическую последовательность.

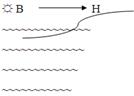

В начале рассматривали образование дневного бриза. Для этого на рисунке поочередно появлялись: 1) различная подстилающая поверхность (суша и море), 2) различная температура , 3) различное давление,4) как следствие – возникновение ветра. Далее учащиеся вырисовывали схему дневного бриза:

и записывали ее в виде ключевого слова и его признака:

После этого учащиеся составляли самостоятельно схему ночного бриза и записывали ее в виде ключевого слова и его признака.

Рассмотрев причины образования ветра, мы предложили отметить их на раздаточных листах. Использовался прием «представление информации в кластерах». Его цель: систематизация материала по степени его значимости, логической последовательности, с учетом причинно-следственных связей. Учитывая возрастные особенности детей, использовалась поэтапная работа с кластером.

Далее мы сообщили, что бывают и другие виды ветра кроме бриза. О муссоне учащиеся узнали из текста учебника. После прочтения они объясняли образование данного ветра на схеме и записывали ее в виде ключевого слова и его признака. На карте России стрелками синего и красного цвета школьники отметили зимний и летний муссон и места его распространения.

Мы сообщили, что есть еще другие постоянные ветра: ветер западного переноса, стоковые ветры, пассаты. Все эти виды ветра вносятся в кластер, расширяя его информацию.

Позже мы рассказали о том, что существуют местные ветры со своими необычными самобытными названиями и перечислили их, характеризуя место распространения и обосновывая данное название. Этот прием расширил кругозор учащихся и способствовал дальнейшей познавательной деятельности.

Для характеристики силы и скорости ветра мы использовали отрывки из литературных произведений, как активное средство для развития мышления учащихся.

Из текста учебника школьники узнали о том, как определяют скорость и силу ветра, с помощью чего узнают направление ветра и по какой стороне горизонта его называют. Мы ознакомили детей с прибором для определения скорости ветра «анемометр» и предложили посмотреть его работу на опыте. Участие в практическом занятии помогло учащимся освоить навык работы с прибором.

Далее характеристики ветра записали в кластер, расширяя и усложняя его.

На стадии рефлексии мы предложили поставить элементы логической цепочки в нужной последовательности, выстроить ее правильно. Прием «перепутанная логическая цепочка», цель которого определение степени понимания учащимися логики изучаемых природных явлений через установление причинно-следственных связей, помог школьникам усвоить генезис данного явления.

В конце урока мы предложили учащимся заполнить последнюю колонку «Узнал» в таблице. Данный прием позволил детям систематизировать новые знания, а нам – корректировать свою деятельность.

Прием «представление информации в кластерах» помог учащимся систематизировать полученные новые знания и расположить их в соответствующей последовательности и значимости.

Практическая работа по теме «Описание природных зон

Тульской области на примере г. Киреевска»

Возрастные анатомо-физиологические особенности развития детей

дошкольного возраста

Известно, что ребенок развивается в результате непосредственного влияния на него взрослых, в процессе самостоятельной деятельности, а также под влиянием информации, поступающей из окружающей среды. Д ...

Роль среды в формировании ребёнка-читателя

Детские библиотеки России - специализированные библиотеки, обслуживающие детей до 14 лет (включительно), их родителей, учителей, воспитателей и других пользователей, профессионально занимающихся вопр ...

- Главная

- Коллектив как воспитательная система

- Процесс обучения

- Развитие памяти учащихся

- Физическое воспитание учеников

- Педагогика и воспитание

- Карта сайта

- Поиск